2025.04.09

多数の施設にある資料を一つのサイトに集め、 「楽しみ方」を提案するデジタルアーカイブ ~金沢ミュージアム⁺

提供機関 | 金沢市

URL | https://kanazawa-mplus.jp/

構築方式 | オリジナルサイト・Web API

金沢市内17施設が参画するデジタルアーカイブ

豊かな文化資源を誇る金沢市は、全国的に見ても有数のミュージアム集積エリア。「金沢ミュージアム⁺」では、市内17の文化施設が保管している市の所蔵品が公開されています。参加館は、金沢市立中村記念美術館、金沢くらしの博物館、金沢市立安江金箔工芸館、寺島蔵人邸、金沢市老舗記念館、金沢卯辰山工芸工房、金沢ふるさと偉人館、泉鏡花記念館、金沢湯涌夢二館、金沢蓄音器館、前田土佐守家資料館、室生犀星記念館、徳田秋聲記念館、金沢能楽美術館、金沢湯涌江戸村、鈴木大拙館、谷口吉郎・吉生記念金沢建築館。こうして施設名を列挙すると、このデジタルアーカイブがいかに多種多様な資料を収録しているかが分かります。

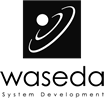

それぞれ独立した施設ですので、扱っている収蔵品は分野が違えば、管理手法も異なります。この状態のまま、全施設がひとつのデータベースシステムを共有するのはちょっと無理。そこで、各施設それぞれに運用する収蔵品管理システムとしてI.B.MUSEUM SaaSを個別導入し、Web APIを活用。各施設のデータベース内に登録された対象資料の情報のうち「公開可」と判断されているデータを集約し、金沢ミュージアム⁺で公開する仕組みが採用されています。

「楽しみ方」別がメインのデジタルアーカイブ

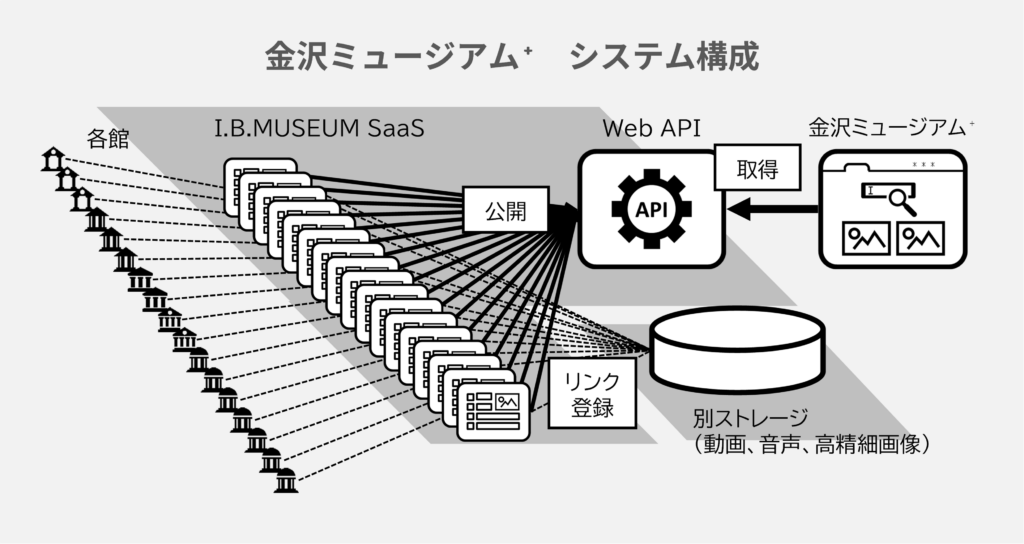

他にはない独自のデジタルミュージアムを作るという理念で構築された金沢ミュージアム⁺では、利用者をもてなしたいという意思を強く感じます。そんな姿勢を象徴しているのが、トップページに配された「立体で見る」「拡大して見る」「音を聴く」「昔の文字を読む」という4つの大きなボタンです。

博物館のデジタルアーカイブでは、資料のカテゴリや制作年代、資料群名や制作者名など資料そのものに付随する情報(メタデータ)から検索するのが一般的です。しかし、この手法では、逆に不便な場合もあります。たとえば古いレコードの音源ファイルが再生可能な状態で公開されている場合、トップページなどに再生できる旨を特記しておかない限り、当該ページで再生ボタンを発見するまで、聴けるのかどうかは分かりません。その点、トップページに「音を聴く」というボタンがあれば、このデジタルアーカイブの楽しみ方がすぐに伝わり、しかも利用者はそのまま聴ける資料探しに直行できるわけです。

実際の画面を見てみましょう。画面をスクロールすると、楽しみ方を紹介する役目を務める大きなボタンが順番に現れます。そこからひとつを選んでクリックすると、その楽しみ方に対応している資料データが一覧表示されます。つまり、「音を聴く」ボタンなら、音を聴くことができる資料」の検索結果一覧が表示されることになります。

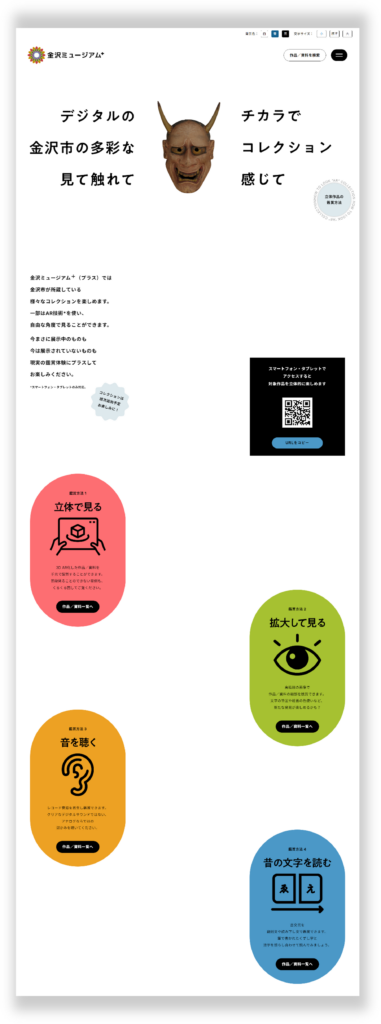

さて、トップページをさらにスクロールしていくと、「楽しみ方」別以外の検索方法への入り口が。VIEW ALLというボタンをクリックすると、すべての収蔵品から検索条件を詳しく指定できる画面が表示されます。一般的なデジタルアーカイブサイトの機能もきちんと提供されているわけですが、この画面では上記の4つのボタンが「鑑賞方法」という条件で絞り込まれた検索結果一覧へのリンクであることも分かります。

このほか、最近更新された資料に加え、各館学芸員のおすすめ資料や解説動画、カテゴリ・地図からの検索もしっかり網羅。スタンダードな検索方法を確保した上で新たな楽しみ方提案が盛り込まれた、充実のデジタルアーカイブ。そのサイト構成は、見やすく美しいデザインも含めて、まるでお手本のような仕上がりです。